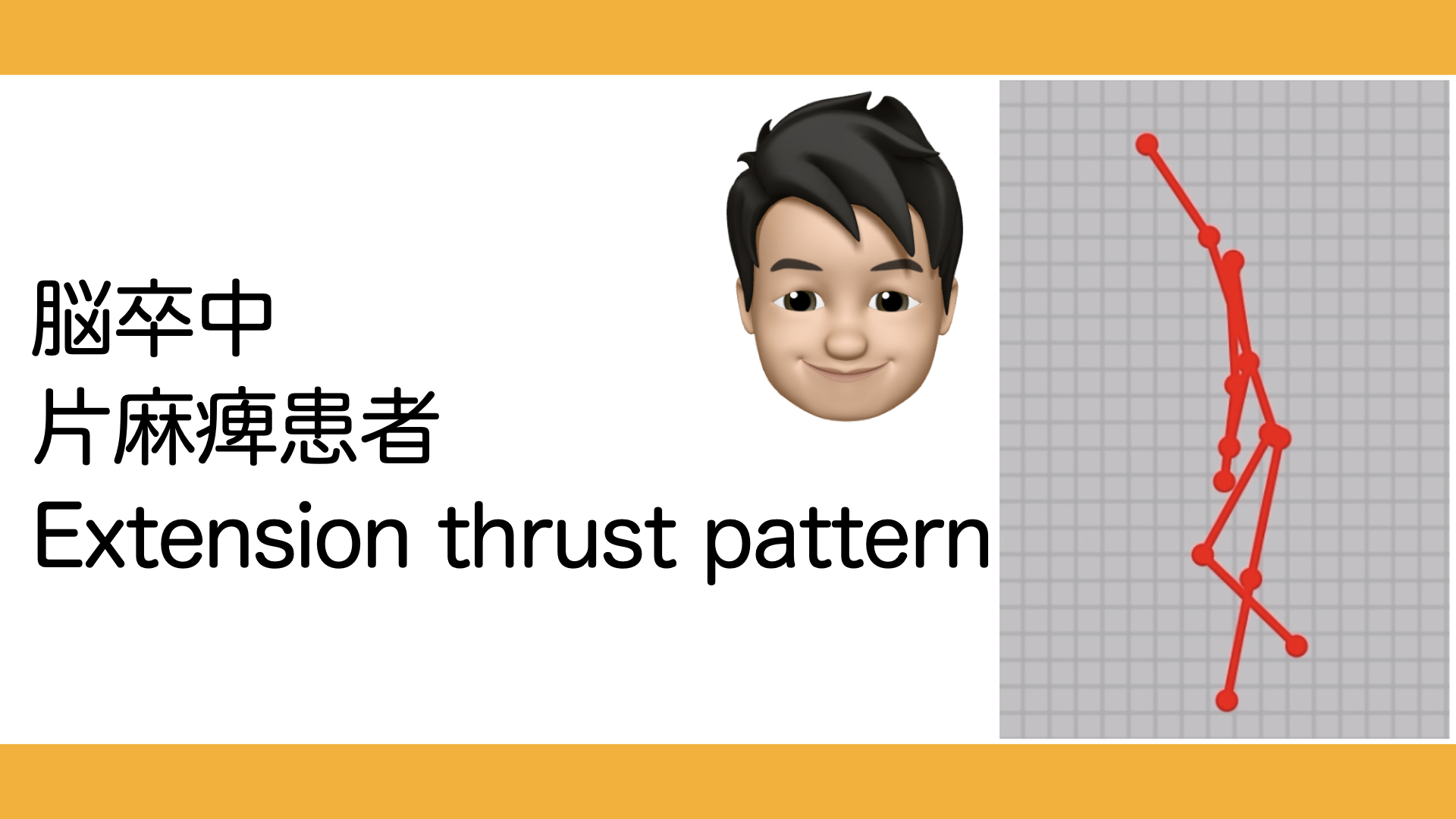

Extension thrust pattern(立脚期に膝関節が過伸展する)について

脳卒中片麻痺患者の歩行リハビリテーションを進めていく上で、麻痺側立脚期に膝が伸展する歩行(Extension thrust pattern:ETP)は臨床上よく観察される。

大畑によればETPの原因として、前脛骨筋の筋力低下や下腿三頭筋の過活動を挙げている。

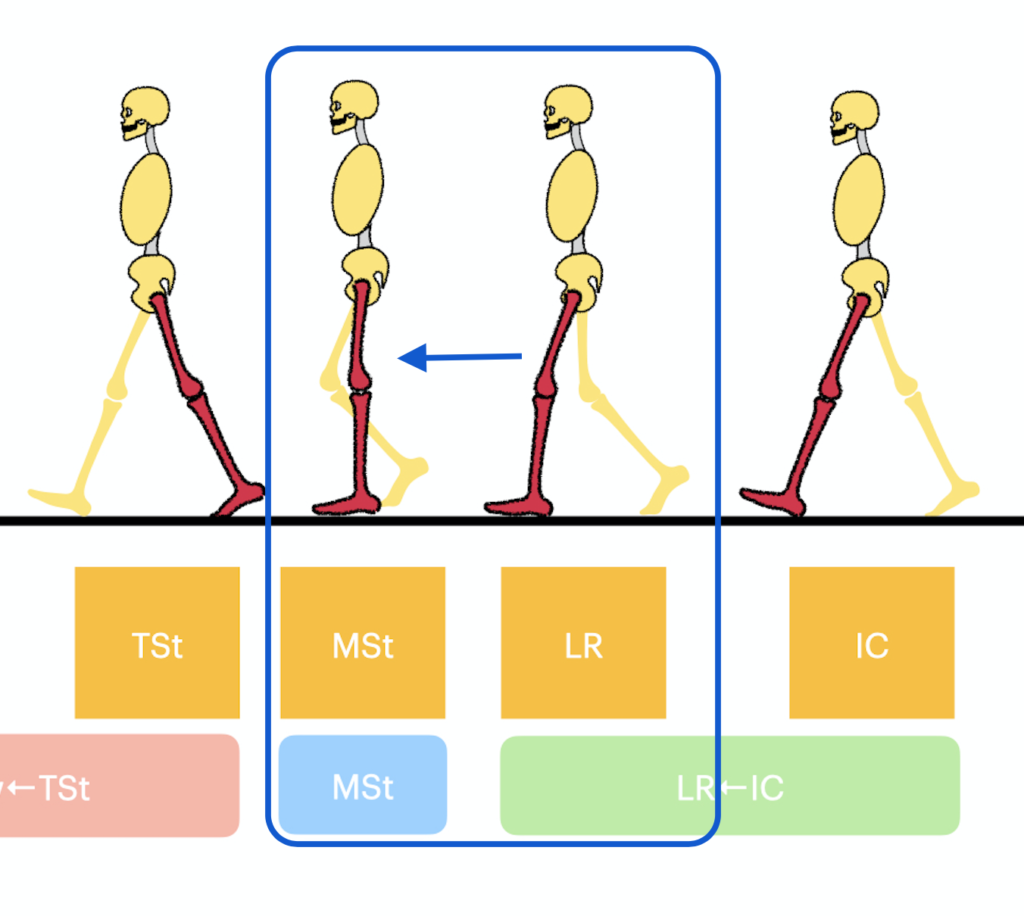

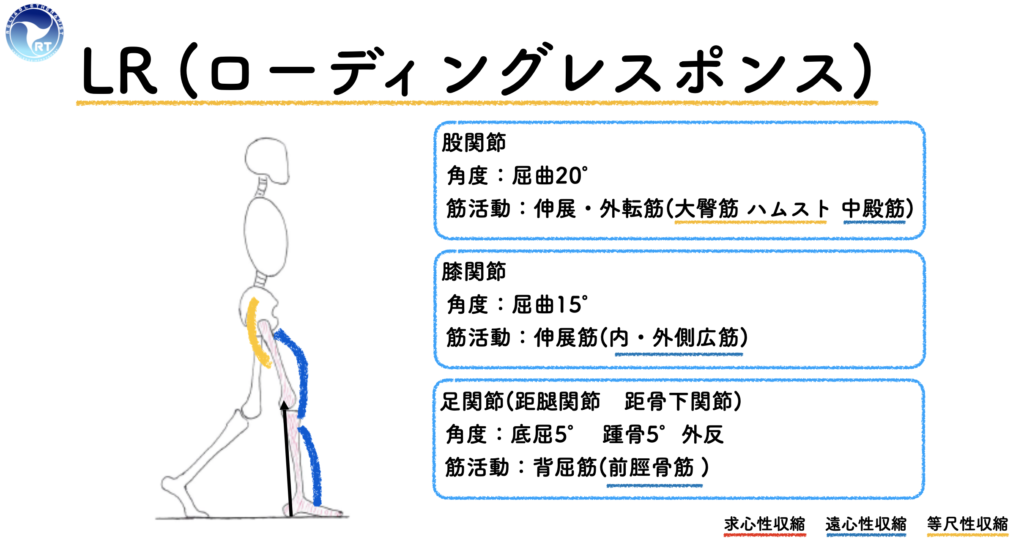

荷重応答期直後に膝関節過伸展および足関節底屈が増加しその後、単脚支持期の足関節背屈の減少がみられる。

正常歩行との逸脱は?

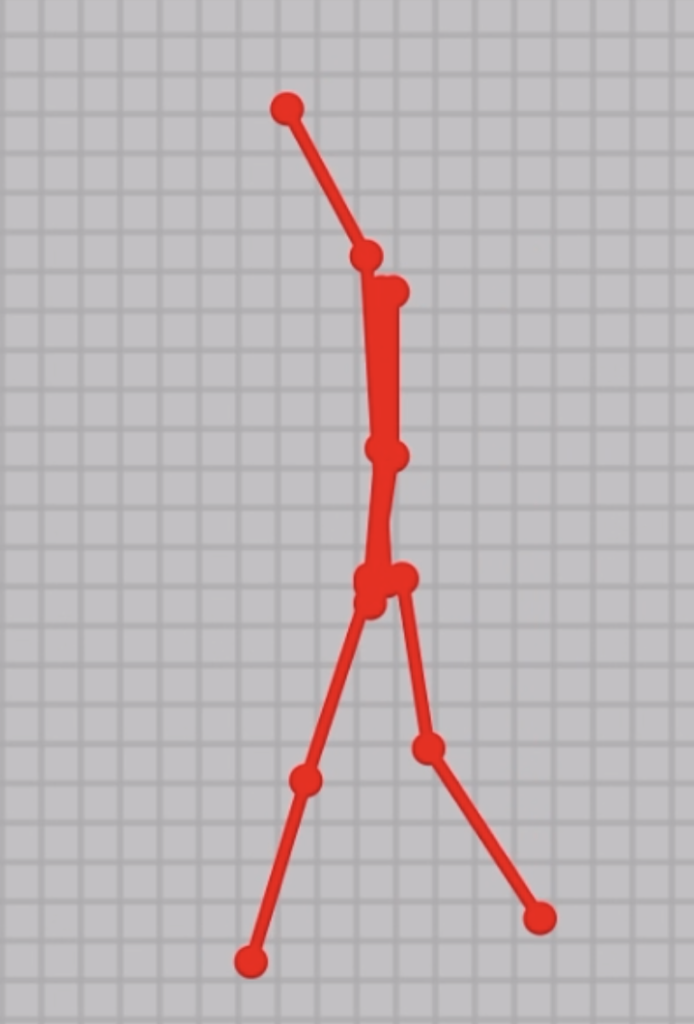

LRの際、上図のように膝関節が過度に屈曲位や過度な伸展位ではないかを観察しましょう。

足部の動きが分かりませんが・・

LR〜Mstに移行する際

足関節底屈、膝関節過伸展、股関節屈曲角度の増加を確認しましょう。

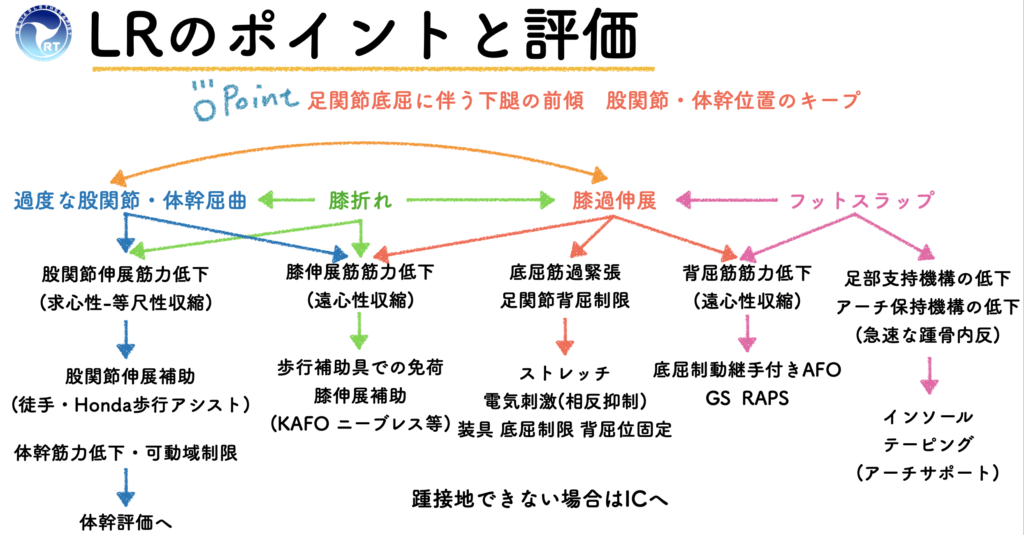

歩行時Extension thrust patternに対してのアプローチまで(LRのポイント)

- 膝伸展筋力低下(遠心性収縮)

- 底屈筋過緊張

- 足関節背屈制限

- 背屈筋力低下(遠心性収縮)

○膝伸展筋力低下(遠心性収縮)

歩行補助具で免荷し、外部膝伸展トルクを補助した状態で歩行を評価する。

これは、難易度の調整にあたる。

免荷機器がない場合は、備品のKAFOやニーブレスにタイルなどで周径をできるだ

け合わせて膝を軽度屈曲位で歩行を評価する。

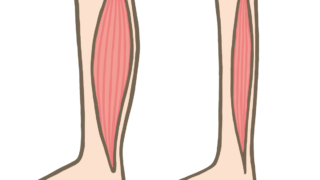

○底屈筋過緊張・足関節背屈制限

底屈筋、ヒラメ筋の関節可動域と筋緊張を評価します。

0:筋緊張の亢進がない。

1:軽度の筋緊張亢進があり、catch and releaseあるいは、可動域の終末でわずかな抵抗がある。

1+:軽度の筋緊張亢進があり、catchと引き続く抵抗が残りの可動域(1/2以内)にある。

2:さらに亢進した 筋緊張が可動域(ほぼ)全域にあるが、他動運動はよく保たれる。

3:著名な筋緊張亢進があり、他動運動は困難である。

4:他動では動かない。

ここで注意が必要なのは、検者の感じる抵抗感で背屈運動を促しています。

被検者の体重量や、歩行時の単脚支持期に足関節であれば背屈位への可動範囲に

も留意すること。もし、筋緊張亢進だったからストレッチや電気刺激などに介入

を固執しないこと。IC時の足関節角度に目を向けなければいけません。

○背屈筋力低下(遠心性収縮)

背屈筋力低下を随意運動で評価し、求心性収縮が乏しい場合は遠心性も不十分で

あると仮定します。この場合は、底屈制動膝継手付きAFO(ゲイトソリューション:GS、RAPS(Remodeled Adjustable Posterior Strut)などを実際に着用して評価しましょう。装具士の方に相談してデモ機を用意してくださる場合もあります。

この際、注意するべきは使用したが油圧や底屈制動が合わないとセラピストが判断した場合にどう歩行に介入していくかだと思います。KAFOで膝継手と足関節継手を整備して歩行訓練を反復すれば膝の過伸展であるExtension thrust patternが軽減するかもしれません。

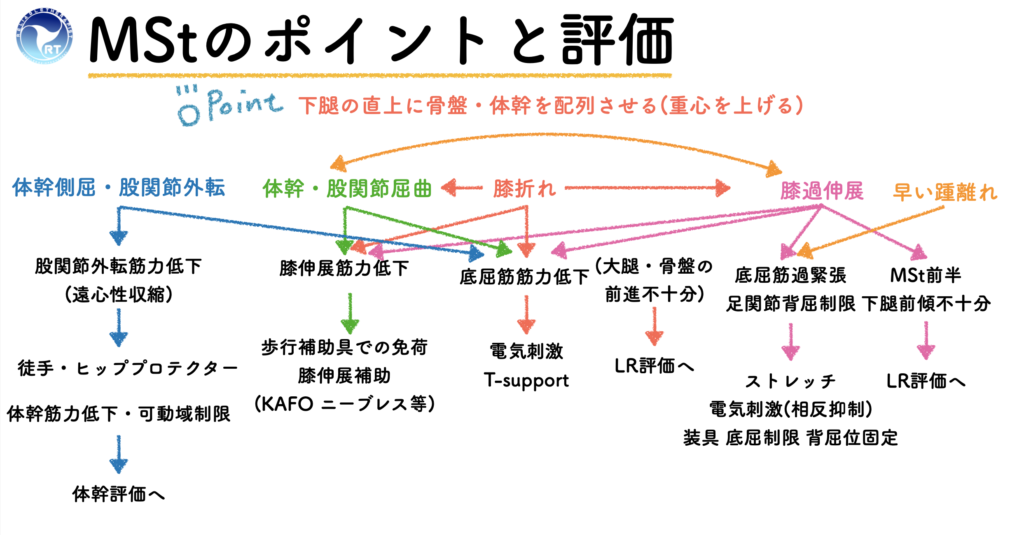

歩行時Extension thrust patternに対してのアプローチまで(MStのポイント)

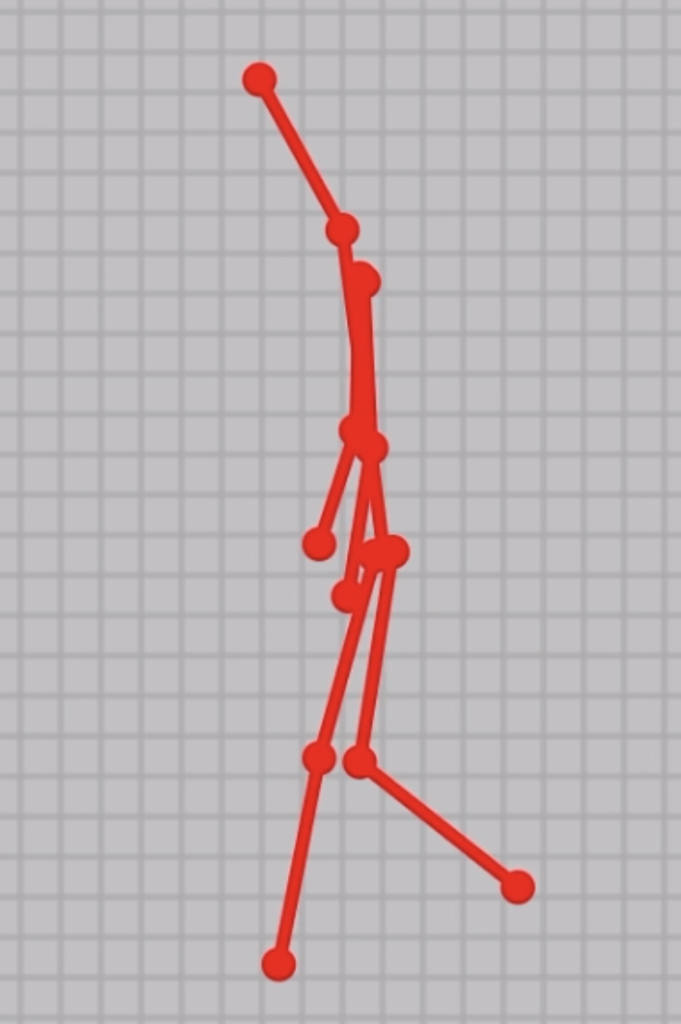

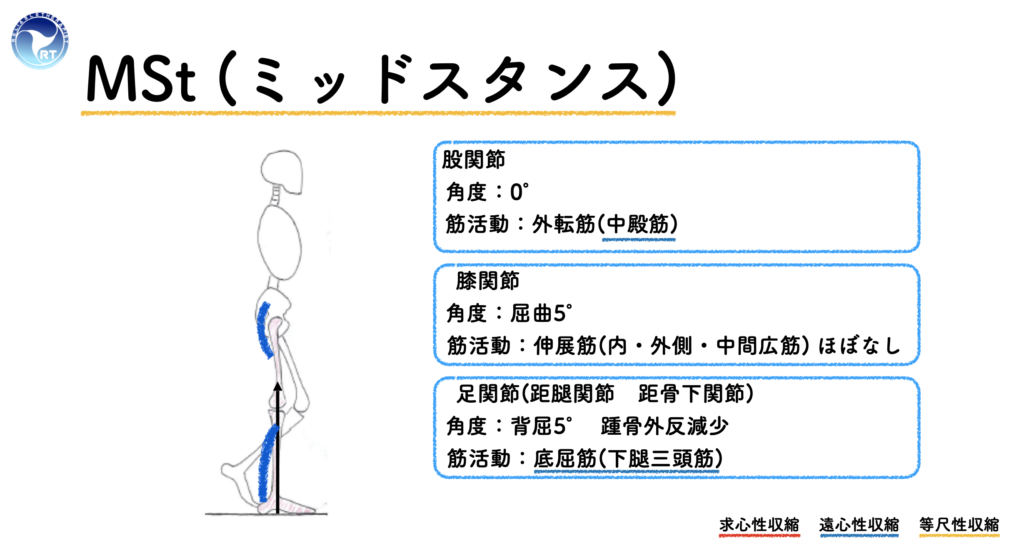

MStの際、上図のように下腿と大腿骨の位置関係と股関節の屈曲角度を観察しましょう。

- 膝伸展筋力低下

- 底屈筋筋力低下

- 底屈筋過緊張

- 足関節背屈制限

- MSt前半の下腿前傾不十分

○底屈筋筋力低下(大腿・骨盤の前進不十分)

前脛骨筋の筋出力低下により下腿三頭筋の活動が過多になり足関節が底屈位となり、膝過伸展へ現象がおこっている。IC〜LRまでの評価を徹底的に行う。

コメント